반응형

인류 최초의 사진은 어떻게 탄생했을까?

현대인들은 주로 눈으로 보면서 느끼고 감상하고 배운다. 무엇으로?

‘바보상자’로 불리는 TV로 말이다. TV 외에도 프로젝터, 카메라, 캠코더 등 우리의 시각을 자극하는 영상가전들이 집안 곳곳에 있다.

지금은 너무나도 당연하지만 과거에는 상상도 못 했을 물건들이다. 이 물건들은 어떻게 탄생할 걸까? 영상가전의 변천사를 알아보자.

<TV의 변천사 : 바보상자에서 스마트TV로 대변신>

▲ 최초의 국산 TV, 금성 VD-191

<출처: 문화재청>

가전의 꽃은 TV라는 말도 있지 않던가. 바보상자로 불렸던 과거는 안녕. 요즘도 TV는 다른 영상가전에 밀리지 않고 자기 자리를 굳건히 지키고 있다. 예전에는 바보상자라고 불릴 수밖에 없을 만큼 디자인도 투박했다. 최근에는 거짓말 좀 보태서 종잇장 수준의 얇은 두께로 소비자들의 눈을 홀린다. TV의 변천사를 알아보자.

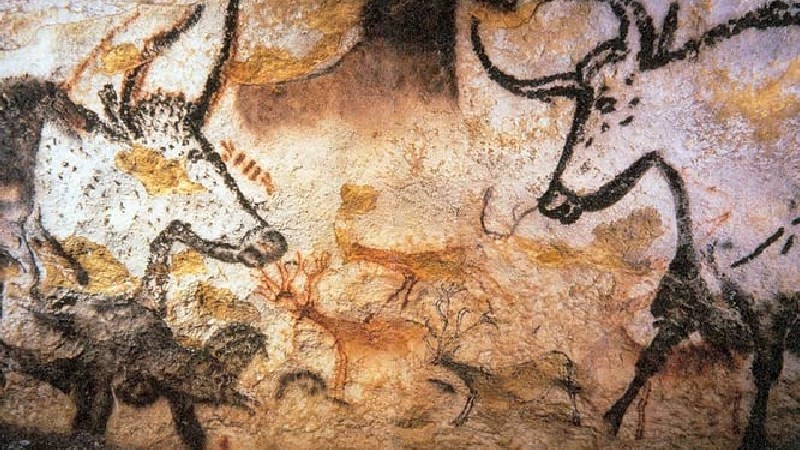

▶ 동굴 벽화에서 컬러 TV까지, ‘보여주는 것’의 진화

▲ 라스코 동굴벽화

<출처: wikipedia.org>

인간이 순간의 장면을 기록하는 행위는 구석기시대부터 시작된다. 동굴벽화는 심미적인 요소보다 주술적인, 즉 생존을 위한 목적이 두드러지는 ‘기록물’이지만 이는 인간이 기록하고 공유하는 본능을 가졌음을 단적으로 증명한다. 벽화와 회화, 공연, 라디오 등의 매체 이후 움직이는 영상을 기록하고 전달하는 TV의 시작은 1920년대 후반으로 거슬러 올라간다.

▲ 기계식 텔레비전 방송

<출처: BBC>

TV는 뉴스나 광고 같은 정보를 전달하는 원거리 통신 대중매체다. 1817년 스웨덴 과학자인 옌스 야코브 베르셀리우스가 셀렌이라는 물질을 발견하고, 1873년 아일랜드의 전신 기사 조지프 메이가 셀렌의 광전 효과를 발견했다. 1884년 독일의 전기기술자 파울 고틀리베 닙코프가 텔레비전 화상에 필요한 지속적인 빛 전달 문제를 해결했다. 닙코프의 장치는 ‘전기 망원경’이라 불렸다.

▲ 존 로지 베어드가 만든 기계식 TV ‘텔레바이저’ (사진 오른쪽)

<출처: bairdtelevision.com>

이후 영국의 사업가 존 로지 베어드가 이를 ‘텔레바이저’라고 불렀고, 이러한 초기의 TV를 기계식 TV라 부른다. 1929년 영국의 BBC 방송국은 세계 최초로 기계식 TV를 이용한 방송을 시작했다.

<출처: LG전자 블로그>

이후 우리가 어릴 때부터 봐왔던 전자식 TV는 1897년 카를 페르디난트 브라운이 음극선관을 발명하며 시작됐다. 우리가 옛 TV를 ‘브라운관’이라고 부르는 것은 발명가의 이름을 딴 것이다. 우리나라에 TV가 등장한 때는 1954년 7월 30일이다. 2년 후 우리나라 최초의 TV 방송이 시작되었다. 라디오에 익숙했던 국민들은 TV를 보며 ‘활동사진 붙은 라디오’란 별명을 붙였다고 한다. 우리나라는 세계에서 15번째, 아시아에서 4번째로 TV 방송을 시작했다. 흑백 TV의 최초 제조사는 금성사였다.

▲ TV 드라마 ‘응답하라 1988’의 한 장면

<출처: tvN>

1981년 1월 1일부터는 우리나라에도 컬러 TV 방송이 도입되었다. 아남산업에서 처음으로 컬러TV를 개발 출시했다. 영상은 화려해졌고, 방송의 종류는 나날이 다양해졌다. 그야말로 텔레비전 시대의 막이 올랐다. 그 후 우리나라는 2001년 11월 수도권에서 먼저 지상파 디지털 방송을 시작했고, 2012년 12월 31일에는 지상파 아날로그 TV 방송이 종료되어 완전한 디지털 TV 방송 시대를 맞이했다.

▶ 두꺼운 TV에서 얇은 TV로 진화

▲ TV가 벽에 밀착할 수 있을 정도로 얇아졌다

<출처: LG전자>

지금 TV는 ‘더 얇게, 더 크게’를 외치며 발전을 거듭하고 있다. 1971년 미국의 ILIXCO사(현재의 LXD Incorporater)에서 TN 효과를 이용한 세계 최초로 LCD를 생산했다. 1년 후에는 미국의 피터 브로디가 LCD TV에 사용되는 능동형 구동 방식의 LCD를 최초로 만들었다. LCD TV는 얇은 유리판 사이에 액정 크리스탈을 주입하고 뒤에서 빛과 전기신호를 보내 영상을 만드는 구조다. 두께가 얇은 TV 시대의 시작이었다.

세계를 사로잡았던 또 하나의 TV가 바로 디스플레이 패널(PDP) TV다. 색 재현율이 우수하고 응답속도가 빠른 것으로 2000년대에 히트를 쳤다. 그러나 PDP TV는 소비전력이 상대적으로 많고 소음 문제와 소형 인치 제작이 어려운 문제 등이 겹치면서 LCD TV에 밀려 역사 속으로 사라졌다.

LCD와 PDP 이후에는 두께가 더 얇고 가벼우며 같은 인치 대의 LCD TV보다 전력 소모가 적은 LED TV가 등장한다. TV의 백라이트 유닛으로 LED(Light Emitting Diode)를 사용하는 방식이다. 제임스 카메론 감독이 3D 영상으로 제작한 영화 ‘아바타’가 개봉한 후로 3D TV의 수요도 증가했다. 영상을 입체적으로 생동감 있게 즐길 수 있기 때문이다.

▲ LG전자 시그니처 W OLED TV 월페이퍼

극단적으로 얇은 두께와 유연성, 뛰어난 화질, 그리고 무한대에 이르는 시야각은 OLED TV가 주목받는 이유다. 국내 TV 시장에서도 OLED TV가 인기를 끌고 있다. LG전자에서는 시그니처 W 월페이퍼라는 이름으로 초박형 OLED TV를 출시해 시장을 선점하고 있다. 현재 TV 발전사는 영상 송출 외에 휴대폰과 PC 등 3개 스크린을 자유자재로 넘나들며 데이터 끊김 없이 영상을 볼 수 있는 스마트 TV 단계에 도달했다.

<프로젝터 변천사 : 주머니 쏙 들어가는 크기가 되기까지>

▲ OHP 프로젝터

<출처: 위키미디어 커먼스>

영상을 확대해서 크게 보고 싶을 때 프로젝터를 사용한다. 요즘은 사무용, 교육용이었던 본래의 용도를 넘어서 프로젝터를 집에서, 캠핑장에서, 외부 어디에서나 활용한다. 공공장소에서만 쓰이던 프로젝터를 개인 전용으로 사용하는 시대다.

프로젝터는 사실 다수의 청중에게 큰 화면으로 동일한 정보를 공유하고 제공하려고 사용했던 도구였다. 중고등학교 때를 떠올려보자. 투명하고 빳빳한 OHP 용지를 프로젝터 위에 올려놓았던 추억이 어렴풋이 스친다.

17세기에 고안된 OHP 프로젝터는 이미지를 크게 확대하는 용도였다. 하지만 사람들은 움직이는 영상에 대한 욕구를 가졌고, 그에 맞춰 영상가전이 발전해갔다. 사진이나 이미지, 문서 등을 낱장으로 공유하던 기술에서 영상(CRT) 프로젝터로 발전했다.

▶ 커다란 CRT 형태에서 초소형 레이저 프로젝터까지

▲ CRT 프로젝터

<출처: 위키미디어>

프로젝터는 이후 필름을 이용하지 않는 디지털 프로젝터로 발전하게 된다. 필름을 이용하지 않고 디지털 신호를 이용해 프로젝터 내부 화면에 상이 맺히도록 하고, 이 상에 강한 빛을 쬐어 렌즈를 통과, 반대편에 위치한 화이트 스크린에 큰 화면으로 보이는 방식이다.

▲ CRT 3관 형식의 프로젝터 중 고급형 모델이었던 소니 G90

프로젝터 내부에 맺히는 작은 화면을 브라운관으로 만들면 CRT 방식이라고 한다. 그밖에도 LCD 패널로 만들면 LCD, DMD 칩에 반사하여 패널에 맺히도록 하면 DLP 방식의 프로젝터로 부른다. CRT 방식은 최근에는 거의 볼 수 없고 LCD나 DLP 제품이 대부분이다. LCD는 도시바, 엡손, 미쓰비씨, 샤프, 카시오, 캐논, 소니, 파나소닉 그리고 DLP는 옵토마, 벤큐 브랜드가 유명하다.

▲ 최신형 포터블 프로젝터는 레이저 광원을 이용한다. 사진은 SONY MP-CL1A

한편, 올해 프로젝터 시장의 키워드는 홈프로젝터, 4K, 그리고 레이저 광원이었다. 20~30대 젊은 층에서는 집에서 여가용으로 프로젝터를 사용하는 모습을 보였다. 초소형 프로젝터는 홈바캉스족에게도 인기다. Full HD 해상도의 4배인 4K 콘텐츠가 늘면서 프로젝터에도 4K 해상도의 기술이 적용됐다. 수명이 길고 내구성이 좋은 레이저 광원은 기존의 수은 램프와 LED 램프의 대안으로 주목받고 있다.

<카메라의 변천사 : 아날로그와 디지털의 세대교체 >

▲ 1826년 프랑스에서 촬영된 인류 최초의 사진

<출처: wikipedia.org>

역사에 기여도가 가장 높은 발명품은 카메라일지도 모른다. 우리 머릿속에 각인된 역사의 한 장면들을 담아낸 것이 카메라이기 때문이다. 요즘은 스마트폰에 밀려 다소 고전하고 있지만, 스마트폰 카메라의 성능이 아무리 좋아도 아직 전문적인 카메라가 주는 감성과 퀄리티에는 미치지 못한다.

▲ 코닥 롤 카메라(1888)

<출처: 미국역사박물관>

카메라는 ‘어두운 방’이라는 뜻의 라틴어 ‘카메라 옵스큐라’에서 온 용어다. 1839년 구리판을 이용한 루이 다게레의 다게레오타이프 촬영술이 발명되면서 대중에게 사진기가 알려지기 시작했다.

시간이 지나면서 카메라는 점점 소형화되었고, 우리가 익히 알고 있는 롤 필름 카메라가 등장한다. 롤 필름이 생기면서 연속 촬영이 편리해졌다. 롤 필름을 처음 시판했던 이스트먼 코닥은 1888년에 “버튼만 눌러주세요. 다음 일은 우리에게 맡기면 됩니다”라는 유명한 카피를 남겼다.

▶ “필름, 안녕~”, 디지털카메라의 등장

▲ 초기 디카 시장을 휘어잡은 인기 브랜드, 캐논 익서스의 구형 모델 (IXUS 60)

사진관에서 필름을 현상하는 횟수가 줄어든 것은 디지털카메라가 등장하고부터다. 최초의 디지털카메라는 코닥에서 만들었다. 디지털카메라는 필름 없이 디지털 센서를 이용해 빛을 감지하고, 그 정보를 순수한 촬영 정보인 RAW 파일로 저장하거나 JPEG, TIFF 등의 디지털 이미지 파일로 저장한다. MPEG 등의 동영상도 촬영해서 파일로 남길 수 있다.

복사본을 손쉽게 만들 수 있고, 필름이 들어가지 않으니 카메라가 더 작아질 수 있다는 장점이 두드러졌다. 덕분에 카메라에 대한 접근이 쉬워졌고, 아마추어 포토그래퍼가 늘어났다.

▲ 세계 최초의 디카(위)와 세계 최초의 DSLR(아래). 모두 코닥(Kodak)이 만들었다.

<출처: Kodak.com, jemcgarvey.com>

DSLR(Digital Single-Lens Reflex)은 디지털 일안 반사식 카메라로, 필름 시절의 SLR 카메라와 거의 동일한 광학적, 기계적 원리로 사진을 찍는 디지털카메라다. 렌즈를 바꿀 수 있는 것도 동일하다. 1987년 코닥이 130만 화소의 이미지 센서로 최초의 DSLR 카메라를 만들었다.

▶ SLR 카메라에서 미러를 빼면? 미러리스!

▲ 세계 최초의 렌즈 교환식 미러리스 카메라, 파나소닉 DMC-G1

미러리스는 기존의 SLR 카메라에서 거울과 프리즘을 뺀 카메라로 ‘하이브리드 카메라’고도 불린다. 쉽게 말하면 카메라 안에 거울이 없는 시스템이다. 덕분에 크기가 작아질 수 있지만, 거울이 없기 때문에 광학식 뷰파인더를 만들 수 없다. 액정화면이 뷰파인더를 대신한다. 출시 초기의 미러리스는 고급형 컴팩트 카메라(일명 똑딱이)와 보급형 DSLR 사이에 있는 애매한 물건이었지만 최근 성능이 향상돼 고급 카메라와 어깨를 나란히 한다.

▶ 찍은 사진을 바로 SNS에 전송. 4K 동영상까지

▲ 최신 미러리스 카메라의 대표주자 캐논 EOS M100

그밖에도 부가적인 업그레이드가 눈에 띈다. 와이파이 연결은 물론이고, 촬영하자마자 SNS에 업로드하거나 메일로 전송할 수 있는 기능까지 갖췄다. 하이엔드급 카메라는 4K 동영상 촬영, 고감도(고 ISO) 지원, 선명하고 밝은 OLED 파인더, 아주 빠른 연속촬영 등의 압도적인 스펙을 자랑한다.

<캠코더 변천사 : 가족 촬영에서 액티비티용으로 변경>

▲ 최초의 가정용 캠코더 소니 BMC-100P

<출처: 소니>

캠코더가 있는 집 = 꽤 사는 집이었던 시절이 있었다. 디지털카메라의 등장으로 일반 카메라가 영상까지 촬영할 수 있게 되고 스마트폰까지 등장하면서 캠코더의 자리가 점점 희미해지는 듯했으나, 액션캠이 등장하며 새로운 시장을 개척하고 있다. 액티비티에는 역시 작고 가벼운 것이 진리다.

▲ 우리나라 최초의 일체형 VHS 비디오카메라, 금성 GVM-70AF

<출처: 위키미디어>

과거 캠코더는 무거웠다. 캠코더는 카메라(Camera)에 녹화(Record) 기능을 추가해서 만든 기기다. 영상을 녹화하는 카메라다 보니 내부에 장착할 부품이 많았을 터. 초기의 캠코더는 우리가 방송이나 영화 촬영장에서 볼 수 있는 카메라의 크기를 생각하면 된다. 우리나라 최초의 일체형 VHS 비디오카메라는 금성에서 제작한 GVM-70AF다.

▲ 소니 베타캠

<출처: 위키미디어>

한편, 본격적인 가정용 캠코더는 소니가 먼저 만들었다. 소니는 방송국 등에서 전문적으로 사용할 수 있으면서 동시에 가정용으로도 쓸 수 있는 비디오테이프 생태계를 구축했는데, 그것이 바로 베타맥스 방식(캠코더는 베타캠)이다. 베타맥스 방식은 이후 가정용에서는 도태되었고, 방송 등 전문 분야에서는 아직 많이 사용한다.

한편, 소니의 베타맥스 방식을 밀어내고 가정용 캠코더 시장을 장악한 규격은 JVC의 VHS다. 우리가 예전에 비디오 대여점에서 빌려보던 그 테이프가 바로 VHS 비디오테이프다. VHS 캠코더에 쓰이는 테이프는 초기 베타맥스 테이프에 비해 녹화/재생시간이 30분 더 길었다. 그래서 2시간짜리 영화를 볼 때 테이프를 바꿔끼우는 불편함이 없다는 장점이 있다. 이후 베타맥스에서 녹화시간이 긴 테이프를 출시했지만 이미 VHS가 장악한 시장을 뒤집기에는 역부족이었다.

▶ 캠코더, 한 손에 들어올 정도로 덩치가 확 줄어들다

▲ 소니 핸디캠

전자기기의 소형화는 캠코더에도 적용되었다. VHS와 베타맥스의 전쟁 이후, 표준 경쟁의 장기화를 걱정한 업계들이 합의를 통해 비디오테이프 규격을 8mm로 통일했다. 그리하여 8mm 카메라가 탄생했다. 과거의 VHS나 베타맥스에 비해 크기가 훨씬 작아졌다.

그 후 6mm 사이즈의 디지털 캠코더가 등장한다. 6mm 디지털카메라는 DV 캠코더라고도 불리는데, 디지털 방식이지만 소니의 디지털 베타와 달리 DV라는 새로운 비디오 포맷을 사용하기 때문이다. DV 캠코더나 DV 테이프 데크에 쓰이는 특정 테이프 카트리지를 DV라고 부른다. DV테이프는 오디오 테이프 크기와 비슷하다. 이어 6mm HD 캠코더가 뒤를 잇는데, HD 전용 테이프로 녹화할 수 있는 캠코더다. 이후에는 테이프의 시대가 끝나고 메모리카드를 쓰는 완전한 디지털 캠코더의 시대가 열렸다.

▶ 캠코더의 크기를 최대한 줄이면? 액션캠!

▲ 고프로

캠코더가 테이프를 버리고 메모리카드를 쓰면서 크기가 더 작아졌다. 하지만 소형화하고 발전을 거듭한다고 해도 사진 촬영과 영상 녹화를 함께 쓸 수 있는 최신형 디지털카메라에 밀리고 스마트폰의 공세에 휘청거렸다. 그 와중에 등장한 것이 바로 ‘액션캠’이다.

액션캠은 움직임이 많고 역동적인 액티비티 중 영상을 찍고 싶을 때 활용하면 제격인 캠코더다. 팔이나 머리, 다리 등 신체 일부에 고정하고 액티비티를 즐길 수 있을 정도로 가볍지만, 화질은 점점 발전해서 최신 제품은 4K 동영상 촬영이 가능하다. 초소형 & 초고화질이라는 두 가지 키워드로 사라질 위기에서 벗어나 자리를 굳건히 지키고 있다.

지금까지 영상가전의 변천사를 살펴봤다. 궁금증 없이 당연하게만 써왔던 TV와 프로젝터, 카메라와 캠코더는 지금의 모습을 갖추기까지 많은 과정을 거쳤다. 크고 투박한 가전들이 점차 슬림해지고 가벼워졌다. 더 이상의 스펙이 있을까 싶을 정도로 성능이 업그레이드되기도 했다. 과연 영상가전들의 내일은 어떤 모습일까?

반응형

'일상 > 스토리' 카테고리의 다른 글

| 사회 초년생을위한 연말정산 꿀팁! (0) | 2020.01.20 |

|---|---|

| 서울미래유산 베스트5 (0) | 2020.01.20 |

| 아기 이름 TOP 10 (0) | 2020.01.20 |

| 사랑하는 아이들을 위한 휘게크로그 꿀팁 3가지 (0) | 2020.01.20 |

| 어린 시절을 떠올리며 美친듯이 놀자! ‘스포츠몬스터’ (0) | 2020.01.20 |

댓글